持ち家を貸すときの必要書類一覧とケース別の必要書類10項目

ご所有の家を人に貸して、小規模な賃貸経営をスタートしてみたいとお考えの方は、少なくありません。しかし、賃貸に出すまでの手順や、不動産会社に提出するためにそろえる書類など、どこから手を付ければよいのかわからず、先延ばしになってしまっているのではないでしょうか。

本記事では、はじめて不動産を人に貸し出す方向けに、オーナーが準備する必要書類、具体的な賃貸経営のはじめ方などの全体像がつかめるように、やさしくわかりやすくまとめています。

1.家を貸すオーナーが用意しておく必要書類一覧

賃貸契約には、2種類の契約方法があります。ひとつは「普通借家契約」という、通常2年契約で自動更新し、契約終了の期間を定めない賃貸方法です。この契約では、借地借家法上の正当な事由がない限り、オーナーから契約終了ができません。

もうひとつは「定期借家契約」という、はじめに期間を定めて契約し、更新をしない賃貸借契約方法です。数年後にアパート経営をはじめるなど、土地活用のタイミングが決まっているケースで使います。

賃貸契約方法は、オーナーの意向をもとに、不動産会社と相談のうえで決めていきます。経営がはじまって賃料収入が入るようになったら、翌年度より確定申告が必要になります。以下は、ご所有の物件を人に貸す時に、オーナーが準備しておく書類です。

- 家を貸す必要書類の一覧

- 確定申告に必要な書類一覧

1-1.家を貸す必要書類の一覧

必要書類の一覧表です。ご自分で覚えなくても、入居者募集を依頼する不動産会社から、説明があります。オーナーの必要書類は、賃貸契約書に記載する要項とほぼ同じです。

- 賃貸契約書に記載する項目(不動産会社が作成)

- 物件の建物名・所在地・部屋番号

- 契約期間と契約更新に関した取り決め

- 賃料に関した取り決め全般

- 緊急連絡先や連帯保証人

- 貸主および管理業者の連絡先

- 解約・違約金に関したこと

- 特約・特記事項

不動産会社によって違いがありますが、以下の書類または関連書類を求められます。

| 【必要書類一覧】 1. オーナーの身分証明書 マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き身分証明書が必要です。仲介契約をする際に、不動産会社が本人確認をするために使います。不動産会社がコピーをとるか、身分証明書番号を控えることがあります。 2. 登記簿謄本や権利証 賃貸に出す物件の所有者が、オーナーご自身であることを証明するために必要です。相続などで名義変更が完了していない場合は、名義の書き換えが終わるまで、入居者募集ができませんので注意してください。コピーまたは登記番号と所有者がわかるものがあれば問題ありません。 3.間取図や面積など 間取り図(図面・パンフレット・設計図・施工図・建築確認書など)は、物件の広さや仕様を確認するために使います。また、間取り図は賃貸募集の際に間取り案内の画像で使います。面積は室内面積を入居者に知らせる目的以外に、エリアの相場家賃を算出するためにも使います。 4.リフォーム内容や履歴が分かる書類 リフォーム・修理修繕をした箇所がある場合は、広告資料にその旨を記載します。リフォーム履歴があると、退去時に物件瑕疵の有無を判断する際に、トラブル回避をしやすくなります。 5.修理修繕の連絡先 貸し出す家を施工した会社、修理修繕工事をした会社などを記載します。原状回復時や修理修繕依頼が発生したときには、不動産会社の提携している会社が工事をすることが多いため、工事を指定したい会社があれば記載しておいてください。 6.管理規約 物件使用マニュアルがある場合は、それを提示してください。無い場合は、不動産会社からの聞き取りで、必要と判断したことが記載されます。管理組合がある場合は、使用細則・駐車場細則・駐輪場細則など、すべてのルール・マニュアルなどを提出してください。 7.その他、覚書や取扱説明書など 物件に関した必要事項・特記事項など。 |

1-2.確定申告時の必要書類

賃貸経営がスタートして賃料収入が入るようになったら、翌年度から確定申告をする必要があります。たとえば、2025年の3月に経営開始をしたら、2025年12月末までの収支を、翌年2026年の2月16日~3月15日までに確定申告をして、納税を済ませます。確定申告に必要な書類は、以下の通りです。

| 確定申告書 国税庁ホームページからダウンロード、事前登録をしておけばネット申告(e-TAX)も可能です。 本人確認書類 マイナンバーカードがあればそれだけで本人確認が終了します。マイナンバーカードがない場合は、身元確認書類として運転免許証・健康保険証・パスポート・在留カードのコピーが必要です。e-Taxで申告するときは、マイナンバーカードのスキャンまたはID・パスワード方式の事前利用登録が必要です。 契約内容がわかるもの 不動産の収支記録を作る際に、入居者情報と物件に関した情報を記載する項目があります。複数戸の経営をする場合は、各戸分の情報が必要です。書類添付の必要はありません。 所得金額がわかるもの 所得とは、不動産収入から必要経費を差し引いた金額です。収支計算は、確定申告書類の中に含まれている収支内訳書に、自分で計算をしたものを記載していきます。 自分で計算をした必要経費・収支の記録(添付なし)管理会社からの送金明細書(添付なし)固定資産税・不動産取得税・登録免許税・印紙税などの支払い控え減価償却資産償却法の届出書損益通算をする場合は、会社の源泉徴収票または給与明細(添付なし) 各種控除申請に必要な書類 火災保険・地震保険などは、年末になると控除証明書がハガキなどで送付されてきますので、それを添付します。 |

確定申告に関して、不動産会社が関係するのは「送金明細」などの収支報告だけです。それ以外の税務に関しては、オーナーご自身で管理する必要があります。確定申告・経理・税務に関して不明点がある場合は、かならず所轄の税務相談コーナーで相談・確認をしてください。かんたんな質問内容であれば、国税庁ホームページのチャットボットでQ&A検索もできます。確定申告に関しては、経営がスタートしてから準備するのでも十分間に合います。

賃貸経営・土地活用の

相談をしたい方はこちら

複数の会社にまとめて相談

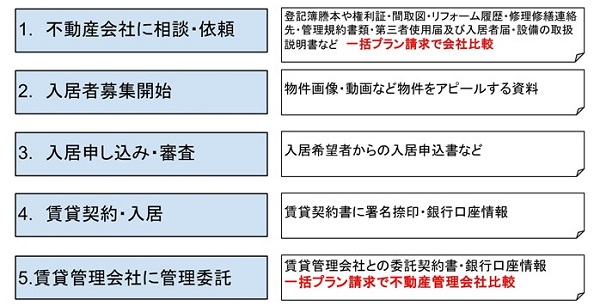

2.家を貸すまでの5フローと各段階での必要書類

家を賃貸に出すまでの流れを5つの段階にまとめました。それぞれの段階で必要になる書類がありますが、賃貸の仲介契約をする不動産会社で丁寧にお知らせをしてくれますので、安心です。

- 不動産会社に相談・依頼

- 入居者募集開始

- 入居申し込み・審査

- 賃貸契約・入居

- 賃貸管理会社に管理委託

2-1.不動産会社に相談・依頼

はじめに、入居者募集を依頼する不動産会社を探します。この時点で登記簿謄本や権利証・間取図・リフォーム履歴・修理修繕の連絡先・管理規約書類・第三者使用届及び入居者届・設備の取扱説明書などを、準備しておいてください。これらは仲介契約をする会社が、契約書などを作成する時に必要です。

依頼先は、複数の不動産会社を比較してから選ぶようにしてください。また、不動産会社には、仲介のみを取扱う会社と、仲介から管理までをトータルで管理する会社があります。

管理までトータルにお願いしたい場合は、仲介と管理の両方の取り扱いがある不動産会社をさがしてください。仲介会社を探すときには、「賃貸経営HOME4U」の賃貸仲介プラン一括請求が便利です。

2-2.入居者募集開始

家を貸す条件・家賃設定などを、仲介契約をした不動産会社と相談のうえで決めていきます。物件画像・動画などを駆使して、ホームページ、不動産情報ポータルサイト、チラシなどの情報掲載、店頭での物件紹介など、さまざまなメディアを通して広告活動をスタートします。

問い合わせや内見申し込みをしてきた入居希望者に対して、不動産会社の担当者が、現地案内や条件の交渉をします。条件が折り合えば、入居申し込みになります。

2-3.入居申し込み・審査

入居希望者に入居申請書を記入してもらい、オーナーに入居審査の連絡が入ります。送られてきた申請書をもとに、入居の可否を決定します。入居希望者にも引っ越しなどのタイミングがありますので、入居審査期間は3~5日程度で終わるようにしてください。

入居審査では、主に支払い能力をチェックします。たとえば、年収に比べて高額な家賃の物件を借りていないかなどを基準に見ていきます。ただし、年収が高いから良い入居者というわけではなく、賃貸経営の安定のためには、長期安定して入居してくれる必要があります。

そのため、滞納や入居者トラブルを起こさない人物であるかなどを、勤務先の安定性、勤続年数、家族構成、年齢などから、バランス良く見ていきます。トラブル防止のためには、個人の連帯保証人・保証機関(家賃保証会社)の両方またはいずれかを付けるのが一般的ですが、最近は、はじめから保証会社への登録を前提にするケースも珍しくありません。

不動産会社はオーナーへの入居審査の連絡前に、自社マニュアルに沿った人物チェックをしてあります。はじめての審査で不安がある場合は、担当者に連絡を取り、疑問点の確認をしてください。

2-4.賃貸契約・入居

オーナーからの入居許可が下りたら、契約締結です。不動産会社が賃貸物件に関する契約書を準備して、オーナーと入居者それぞれに署名捺印をしてもらいます。不動産会社とオーナーのやり取りは、郵送が一般的なので、オーナーがどこかに出向くことはありません。

書類が揃ったら、契約書を完成させて有資格者からの重要事項説明を行います。入居者と不動産会社の間のやりとりは、対面・郵送・オンラインから選択できます。入居予定日の鍵の受け渡しだけは、入居者と不動産会社との直接引き渡しになります。

2-5.賃貸管理会社に管理委託

入居者が引っ越してくると、賃貸経営のスタートです。その月から賃料収入が入り始めます。これから経営する賃貸物件の管理には、修理修繕・清掃・整理整頓などのメンテナンス、家賃徴収と振込確認、クレーム対応など、多種多様な業務があります。これらの業務を代行してくれるのが、不動産管理会社です。

不動産経営のパートナーとも言える不動産管理会社を探すためには、たくさんの会社を一度に無料比較できる「HOME4U賃貸経営」の一括プラン請求が便利です。一度の入力でたくさんの管理会社に、賃貸経営プランの請求ができます。

管理会社には、仲介・賃貸管理・建物管理などの部門がありますので、希望する管理内容の業務がある不動産管理会社を探すようにします。入居者募集を依頼する時点で管理部門のある不動産会社を選んでおけば、入居~賃貸経営までをトータルで管理してもらえます。

NTTデータグループが運営する「賃貸経営 HOME4U(ホームフォーユー)」なら、厳しい審査をくぐりぬけた約70社の中から、 最適な管理会社をシステムが自動で抽出し、無料で紹介!

3.家を貸すオーナーが想定しておくべき10の必要書類

ひとくちに賃貸経営と言っても、入居者は千差万別です。オーナーが許容できる範囲の中で、入居者からの希望条件を汲むことにより、入居者候補者の受け入れ枠は広がり、経営は安定しやすくなります。入居者別に設定した条件に関しては、かならず書面で残し、トラブル回避をするようにしてください。

すべて不動産管理会社に相談しながらすすめるとスムーズです。そのため、オーナーにとって大切な仕事は、信頼と実績がある、面倒見の良い不動産管理会社を探し出すことにあります。以下は、家を貸し出す際に想定しておくべき必要書類に関した情報です。

- 附帯設備に関したもの

- 分譲マンションを貸すとき

- ペット可にする場合

- 定期借家・短期貸の場合

- シェア可にする場合

- 駐車場ありの場合

- オンライン契約を利用する場合

- 保証会社を利用する

- 住居以外の利用で貸す

- 管理を依頼する場合

3-1.附帯設備に関したもの

物件設備全般のマニュアルや保証書などをコピーしてファイルにまとめ、管理会社に預けるようにしてください。用意するのは新築時から附帯設備としてついているもので、水道蛇口やキッチン棚などの仕様書・エアコン・IH調理器などの細かなものも含まれます。

これらの設備は、経年劣化などによって部分的に修理修繕が発生することがあります。たとえば水道蛇口の先端部分ゴムの交換などは入居者負担になりますが、蛇口のコック部分はオーナー負担です。

できれば同じメーカーで交換する方が良いので、室内設備すべての情報として、購入日・型番などが正確にわかるようにしておきます。これらの書類ファイルは、退去後の原状回復工事でも役立ちます。途中で管理会社や施工会社が変わる可能性なども考慮し、原本は必ずオーナーが保管してください。

3-2.分譲マンションを貸すとき

今まで住んでいた分譲マンションを賃貸に出すときは、先に管理組合または約款で、お部屋を賃貸に出せるかの確認をしてください。マンション管理組合のルールで賃貸不可とある場合は、貸すことができません。賃貸可能な場合は、最新の管理組合約款を入手し、不動産管理会社に渡すようにしてください。ただし、入居者は組合員ではないので、組合活動に参加する必要はありません。

マンション管理組合は自分たちの共有財産である建物を守る立場にありますので、賃貸経営に関したトラブルを避けるためには、はじめからプロフェッショナルに間に立ってもらう方が、万事においてスムーズです。

オーナーが所有物件を賃貸に出しても、管理組合の籍はオーナーのままですので、引き続き、大規模修繕などの組合活動のお知らせはオーナーに郵送されます。ご自身で管理されない場合は、管理組合に代行してもらえるかを確認してください。

3-3.ペット可にする場合

ペット可物件を経営する場合、先にペットの種類・大きさなどを規定し、さらに物件に瑕疵・損傷・トラブルが起きた場合を想定した賃料設定、原状回復に関した特記事項など、細則を決めてから募集します。さらに、用意できるのであればペット飼育マニュアルなどの、ルールブックを用意しておいてください。

ペット可物件に関したクレームやトラブル対応は、管理会社の経験値に大きく左右されます。ペット可物件を経営する予定の場合は、まずは複数の不動産管理会社に面談をして、ペット可物件に関した知見があるかを確認してください。

3-4.定期借家・短期貸の場合

定期借家・短期貸のような契約終了日が決まった契約をする場合、家屋と敷地の使用方法などの交渉・確認をしっかりしおき、退去と原状回復に関した特記事項と、契約違反をしたときの罰則なども設定しておく必要があります。

一般的な賃貸契約の場合、入居希望者は長期で借りる想定で探しますので、退去日程が決まっている物件を選ぶというのは、市場全体から見てレアケースといえます。そのため、借りる側には、定期で借りる目的がありますので、その理由が何であるかを不動産会社から聞き取りをしてもらったうえで、必要な場合は条件交渉をする必要があります。

たとえば、賃料が相場よりもかなり安いので、事務所兼自宅として使いたい・大型のペットを飼いたい・複数人で住みたい・自由にリノベーションをしたい・動画配信スタジオとして使いたい・駅近のワイン倉庫として使いたいなど、イレギュラーな目的での賃貸を希望しているケースがあります。

オーナーが許容でき、さらに違法なことでなければ問題ありませんが、どのような使い方をしていても、期日が来たら契約書通りに立ち退いてもらわないと、土地活用や売却などができなくなってしまいますので、注意が必要です。

反対に、3年後に予定していた土地活用が5年後に延びた場合、定期借家をもう2年延長するのかなど、オーナー側の事情が変わった時のことも想定しておき、特記事項に加筆しておく必要があります。

3-5.シェア可にする場合

シェアというのは、契約者以外の人物が、契約者と同じ物件で共同生活をする賃貸方法です。たとえば、4LDKの一軒家を4人で借りて、個室をそれぞれ使用するなどです。外国ではよくある賃貸方法で、日本でも、家賃負担の軽さに対して住居設備が良くなることなどから、注目されています。

本来、賃貸契約は1人に対してするものですので、シェアする場合でも、責任者となる1人物に賃貸契約を結んでもらう必要があります。契約書には、契約者にすべての支払い義務・原状回復義務などのほかに、収容人数の制限・合鍵本数の管理・ルール違反時のペナルティ・罰金額も明記しておきます。

シェアメンバーに外国人がいる場合は、自治体の発行するルールブックなどを用意し、ゴミ出しなどのトラブルが起こらないように、事前の配慮が必要です。シェア物件は契約者以外の人物が入れ替わる可能性が高いので、都度、住人を申請するようにしてもらいます。不動産管理会社に相談をすれば、適切な要件を提案してくれます。

3-6.駐車場ありの場合

駐車場の形態は、月極タイプと時間貸しタイプがあります。月極タイプは、車庫証明もとれる契約方法であり、契約期間中は原則として契約者のみが利用可能です。月極タイプは、入居者が先に契約をしてから車庫証明を取得し、その後、車検証と運転免許証のコピーをもらってください。

時間貸しタイプは、コインパーキングなどのように、入居者も一般利用者も使えますが、不特定多数の方が使うことが前提であるため、コインパーキングでの車庫証明は取れません。車利用が多いエリアであれば、コインパーキングにカーシェア・シェアサイクルなどを設置すれば、入居者と近隣の方の利用が見込めたうえに、移動の問題も解決できます。

月極タイプの場合は、オーナーが用意する書類はありません。時間貸しタイプ・カーシェアなどは、別途契約が必要です。不動産管理会社が提携している企業もあり、割引制度などもありますので、確認してみてください。

3-7.オンライン契約を利用する

2021年(令和3年)5月にデジタル改革関連法が成立し、現在、賃貸物件の不動産契約の手続きのすべては、オンラインで行えるようになっています。オンライン契約は、不動産会社と入居者の間で行われますので、オーナーが用意する書類は特にありません。不動産会社が書類や署名を依頼してきた場合は、都度、確認をしたうえで対応してください。

不動産会社は、オンライン契約が問題なくできるだけの、通信環境とセキュリティを確保する必要があります。オーナーが気を付けるとすれば、ネットに強い不動産会社を選ぶことといえます。

オンライン契約の流れは、入居希望者が問い合わせ時に「オンライン内見」を申し込むと、不動産会社のスタッフが賃貸物件へ出向き、スマホなどを使ってオンラインで映像・音声などを駆使して物件の紹介をします。その他の条件交渉などもオンラインでやり取りし、条件が決まれば入居申し込みです。

入居審査後は、オンラインで重要事項説明を行った後に、契約書に署名捺印(デジタル署名可)で契約が成立します。入居希望者が物件から遠い場所に住んでいる場合、内見や契約をするために、わざわざ足を運ばなければならないという、賃貸経営上のデメリットがクリアされるのは大きな利点です。

しかし、物件を画面で見るのと現場で体感するのでは、大きな違いがあります。そのため、実際に住み始めると、日照・騒音・周辺環境などが思っていたものと違うという理由で、更新に至らない可能性があり、長期更新に結びつかないこともあります。

このような機会損失を回避するためには、四季の日照時間・周辺環境・実際にエリアを歩いた動画などを参考資料として提供できるように、担当者に相談しながら準備してください。

3-8.保証会社を利用する

家賃保証は、保証会社と不動産会社との契約ですので、オーナーが保証会社と直接契約をすることはありません。そのため、保証会社利用によるオーナーの必要書類はありません。

賃貸保証会社とは、入居者が何らかの事情で賃料の支払いができなくなった時に、一時的に立て替え払いをして、オーナーに賃料支払いを保証する専門会社のことです。ひと昔まえは、このような役割は連帯保証人という、会社の上司・親兄弟などが受け持っていました。

時代が変わり、上司や家族が保証人の条件をクリアできない、周囲に頼みにくいなどの理由から、保証会社を使うのが一般的になりつつあります。不動産会社によっては、連帯保証人の存在に関係なく、はじめから保証会社の利用を義務付けているところもあります。

保証会社がカバーする範囲は、一般的な家賃滞納以外にも、連絡不能になってしまった入居者の残留物の処理費用・法的手続きにかかる費用・物件で入居者が亡くなった場合の原状回復費など、幅広くあります。保証会社と賃貸物件の種類によって内容が変わりますので、管理を委託する不動産管理会社が提携している保証会社の保証範囲を確認してください。

3-9.住居以外の利用で貸す

住居以外、たとえば、駐車場・事務所・テナント賃貸をする予定がある場合は、個人経営であってもインボイス制度への登録が必要です。インボイスとは、2023年(令和5年)10月1日より導入された、取引先に消費税の税率と税額を正確に伝えるために、従来の帳簿に必要事項を追加した請求書のことです。 賃貸経営の場合、取引先はテナント・店舗などの、住居以外の入居者です。

物件が「住居のみ」の場合は消費税の対象にならないため、インボイス登録の必要はありません。これから運営する賃貸物件にインボイス登録が必要かは、不動産管理会社と税理士に確認してください。

3-10.管理を依頼する場合

賃貸経営開始後、入居者に関した管理全般を不動産管理会社に委託する場合には、契約の際に、オーナーの身分証明書・家賃振込に関した情報・物件に関した情報などが必要です。

基本的に、仲介契約をお願いする時に使う書類と同じです。管理契約書・委託内容のチェック項目などは不動産管理会社が用意します。お知らせが来たものを、都度、準備してください。

はじめて他人に家を貸すときは、誰でも勝手がわからずに不安になるものです。ネットにもたくさんの情報がありますが、一番確かな情報は、賃貸と賃貸管理のプロフェッショナルである、不動産管理会社の担当者に、相談や問い合わせをして得た回答です。

たくさんの会社に相談をしていくことで、ご所有の家を貸し出す時のイメージが明確になります。できるだけたくさんの賃貸管理プランを比較し、ご所有の物件と、これから先の賃貸経営をサポートしてくれそうな、信頼と実績のある会社を見つけ出してください。

NTTデータグループが運営する「HOME4U賃貸経営」の一括プラン請求は、一度の入力で複数の管理会社に賃貸管理プランを請求できます。必要書類などもプランの中に記載がありますので、賃貸管理プランを比較すると、賃貸経営に関したさまざまな情報が一度に入手できます。

まとめ

ご所有の家を人に貸すときに必要になる書類についてまとめました。住んでいた家や、相続で引き継いだ実家を人に貸すのは、小規模ながらも賃貸経営です。はじめての賃貸経営にはわからないことも多いため、サポート役として、不動産経営のプロの伴走が必要です。家を貸そう、実家を貸そうとお考えの際には、まずは、賃貸管理プランを一括プラン請求し、たくさんの不動産会社の中から、相性の良い1社を探し出してください。