不動産売却時にかかる税金と計算方法|税金対策の方法も解説

不動産を売って利益が生じると、原則として不動産売却の譲渡所得税が課せられます。

また、保有期間や不動産の購入にも税金がかかります。

ただし、不動産の売却によって場合によっては税金がかからない特例もあるので事前に調べておくことが大切です。

この記事では、以下のような内容について解説します。

- 不動産売却に関連する税金の基本的なルール

- 不動産売却で活用できる税金特例と選び方

- マイホームの売却に関する税金特例

不動産の売却に関連する税金については、様々な特例があるため、まずは基本的なルールを知ることが必要です。その上で、特例の内容を知り、ご自身の不動産売却ではどんな特例が適用するのがベストなのかを選択できるよう、この記事をお役立てください。

カンタン

1分入力

最大6社に一括で査定依頼複数社の査定価格をまとめて比較

Contents [目次を表示]

1.不動産売却で「譲渡所得」を得た際にかかる税金

個人の方が不動産を売却して「譲渡所得」を得た場合、以下の3つの税金が発生します。

- 所得税

- 住民税

- 復興特別所得税※

※復興特別所得税は2037年3月31日まで課税されます。

参考:国税庁「復興特別所得税関係(源泉徴収関係)」

以下の項目では、譲渡所得や上記税金の算出方法など、基本的なルールについて解説していきます。

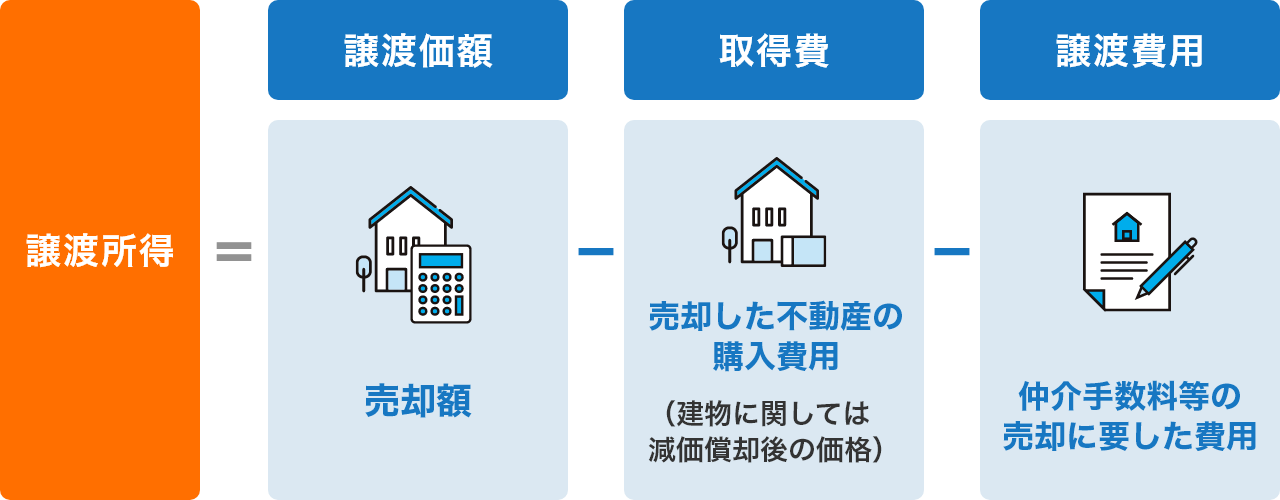

1-1.譲渡所得とは

個人に関する所得は、給与所得、譲渡所得、不動産所得、事業所得、山林所得、退職所得、利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されます。サラリーマンが受け取る給与所得が最も身近な所得でしょう。

個人が不動産を売却したときの所得は、「譲渡所得」になります。個人が土地やマイホーム、アパート、ワンルームマンション、オフィスビル、空き家等の不動産を売却したときに発生する所得は、全て譲渡所得です。

譲渡所得は、単純な不動産の売却額のことではありません。具体的には、以下の計算式で表されます。

上記のように計算した結果、譲渡所得がプラスであれば譲渡所得税(不動産売却時の住民税・所得税・復興特別所得税)が発生します。一方で、譲渡所得がマイナスであれば不動産を売却しても税金は発生しません。

例えば、築20年以上経過しているマイホームなどは、購入当時よりも大きく値段が下がってしまっているケースが良くあります。このようなときは、譲渡所得がマイナスとなることが多く、税金はかからないことになります。

1-2.不動産の譲渡所得にかかる税率

譲渡所得がプラスである場合、税金が発生します。そこで、気になるのは税率です。

所得税と住民税は、原則として所得が多いほど税率が上がるという累進課税制度を採用しています。しかしながら、不動産を売却して多額の譲渡所得が発生した場合、急にその年だけ税率が上がってしまうようであれば、不動産は売りにくくなってしまいます。

そのため、不動産を売却した場合の譲渡所得に関しては、例外的に給与所得等の他の所得とは無関係に税率が定められています。このように他の所得と分離して課税する方式を分離課税方式と呼んでいます。

不動産の所有期間によって「税率」は変動する

分離課税方式となっている譲渡所得では、税率は所有期間で決められています。

所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得と呼ばれます。それぞれの税率は以下の通りです。

| 所得の種類 | 所有期間 | 税率 | |

|---|---|---|---|

| 所得税 | 住民税 | ||

| 短期譲渡所 | 5年以下 | 30% | 9% |

| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |

※上記のほか、復興特別所得税として所得税の2.1%が徴収されます。

基本的な考え方として、所有期間が短いほど税率を上げ、課税負担を重くしています。その理由とは、バブル時代に流行った「土地転がし」のような投機的取引を防止するためです。

投機的取引が横行してしまうと、投資家が不必要に売買を繰り返すことで土地の値段が高騰してしまいます。そうなると、土地を本当に必要とする方が高過ぎて購入できなくなってしまいます。

国の考えとしては、できるだけ不動産を長く持っている方に対しては、税率を下げることで、投機的取引を防止する措置を取っています。

譲渡所得の税率は、累進課税ではなく、所有期間によって決まるということがポイントになります。

2.不動産売却にかかるその他の税金

不動産の売却を行う際に、以下のようにいくつかの税金が発生します。そこまで高額ではありませんが、売却にかかる諸費用として把握しておくとよいでしょう。

- 登録免許税

- 印紙税

- 消費税

以下、それぞれの詳細を解説していきます。

2-1.登録免許税

登録免許税とは、登記簿謄本に自分の権利を設定したり、抹消したりするときに課税される税金です。

登記は法務局で行いますが、法務局の方たちが登記を変更するために必要な手間賃みたいなものを登録免許税という形で支払います。納税は、司法書士が法務局に代理で納付することが多くあります。

不動産を売却するときに発生する登録免許税としては、以下のものがあります。

(1) 住宅ローンの抵当権が残っている場合:

抵当権を抹消するための登録免許税

- 不動産1個に対して1,000円の登録免許税かかります。土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合には、2,000円となります。

- すでにローンの返済が完了し、抵当権の抹消が済んでいる場合は不要です。

(2) 所有権の移転登記に伴う登録免許税を売主が負担、もしくは買主と折半する場合:

所有権の移転登記に伴う登録免許税

- 商習慣として買主が全額負担することが一般的のため、ほとんどの場合で不要です。

- 法的な決まりではないため、特約等により売主が登録免許税を負担することも可能です。

(2)が発生するケース、売却しにくいような不動産を売却する場合に、売主が登録免許税を負担して売りやすくするという方法もあります。

2-2.印紙税

印紙税とは、売買契約書に収入印紙を貼付し、消印をすることで納税するという税金です。売買契約書のように、売主と買主が取引に合意しているような書面は、印紙税の課税文書と言われ、印紙を貼ることになります。売買契約書に貼付したタイミングで納税となります。

印紙は、課税文書それぞれに貼ります。通常、売買契約書は、原本を2通作成し、売主と買主でそれぞれ保管します。そのため、2つの契約書にお互いに印紙を貼り、相互に保管することになります。

印紙税の金額は、売買契約書に記載されている金額によって異なります。以下の一覧をご参照ください。

| 契約書に記載する売買金額 | 貼付する印紙税 |

|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 |

| 10万円超50万円以下 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |

| 1億円超5億円以下 | 60,000円 |

| 5億円超10億円以下 | 160,000円 |

| 10億円超50億円以下 | 320,000円 |

| 50億円超 | 480,000円 |

| 金額の記載のないもの | 200円 |

2-3.消費税

不動産売却時の消費税は、仲介や測量等のサービス提供を受けた際の報酬に対して発生します。売却に必要な最も典型的な費用に不動産会社へ支払う仲介手数料がありますが、仲介手数料には消費税が発生します。

尚、個人が不動産を売却した場合、課税事業者ではないため、建物の消費税は発生しません。

一方で、不動産会社が売る場合は、建物に対して消費税が発生します。

自分がマンションディベロッパーから購入したとき、消費税を支払った経験のある方は、自分が不動産を売る場合は消費税を受け取るのではないかと心配されるかもしれません。

しかしながら、個人は消費税を納める課税事業者ではないため、不動産を売却しても消費税はかかりません。消費税も、手付金の印紙税と同様に、売主が誰かによって発生したり、発生しなかったりするということを理解しておきましょう。

不動産を売却するならインターネットで24時間いつでも申し込める一括査定サイト「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」がおすすめです。

実家など遠方の不動産でも自宅に居ながら複数の企業に査定依頼が可能です。

複数の不動産会社に申し込むことで、価格や企業を比較し、最適な不動産会社を手間なく探すことができます。

「不動産売却 HOME4U」を利用して賢く売却しましょう。

3.マイホーム売却で利用できる5つの税金控除・特例

個人が不動産を売却した場合、以下の要件を満たすマイホーム(居住用財産)を売却したときに限り、発生する税金に関して特例が設けられています。

マイホーム(居住用財産)の定義とは、以下のようになります。

- 現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合

- 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用となる)

- 災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合

- 転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

土地やアパート、ワンルームマンション、オフィスビル等の居住用財産以外の不動産は、居住用財産には含まれません。

上記の条件を満たすマイホームを売却したときの特例は、ケース別に以下の通り分かれます。

譲渡益が出た場合の特例

1.3,000万円の特別控除

2.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

3.特定の居住用財産の買換え特例

譲渡損失が出た場合の特例

4.居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

5.居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

ここからは、不動産売却で「譲渡益が出た場合」「譲渡損失が出た場合」の2つのケース別に適用できる税金特例について解説します。

3-1.不動産売却で譲渡益が出た場合

不動産売却で譲渡益が出た場合とは、以下のように、譲渡所得がプラスになり、所得税等が発生するケースのことを指します。

ここからは、不動産売却で譲渡益が出た際に活用できる税金控除などの特例をご紹介します。

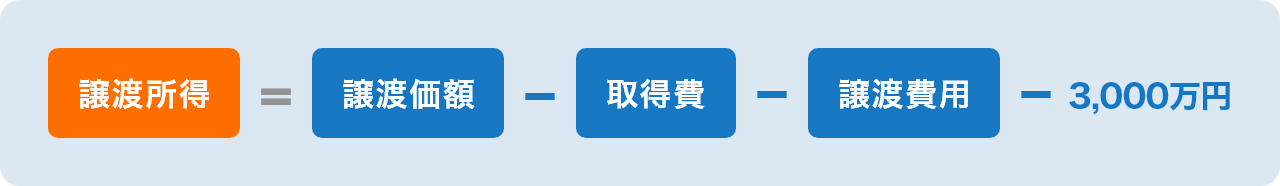

3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除とは、譲渡所得を求めるにあたり、居住用財産に限っては3,000万円を控除できるという特例です。

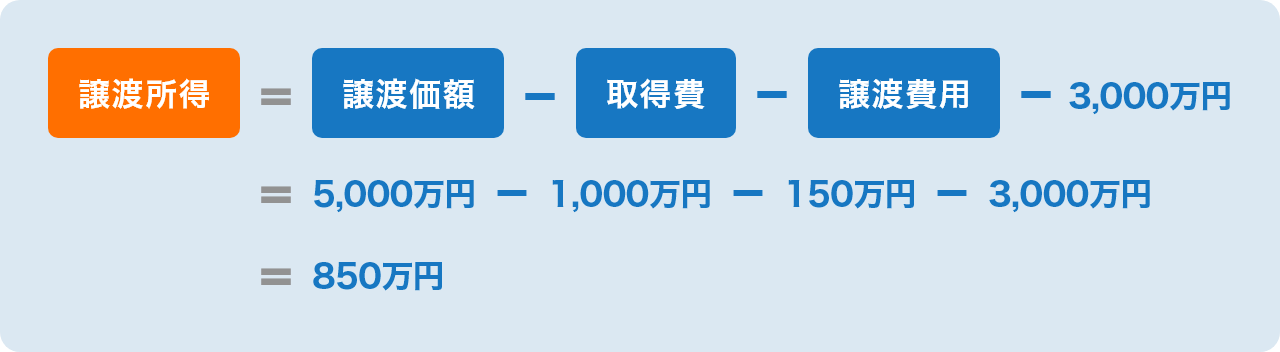

3,000万円の特別控除を適用した場合の譲渡所得とは、以下のような計算式にあります。

例えば、譲渡価額が5,000万円、取得費が1,000万円、譲渡費用が150万円の場合、3,000万円の特別控除を適用すると、譲渡所得は以下のようになります。

本来、特例を適用しないと譲渡所得としては3,850円でしたが、3,000万円の特別控除を適用することで、譲渡所得が850万円になりました。

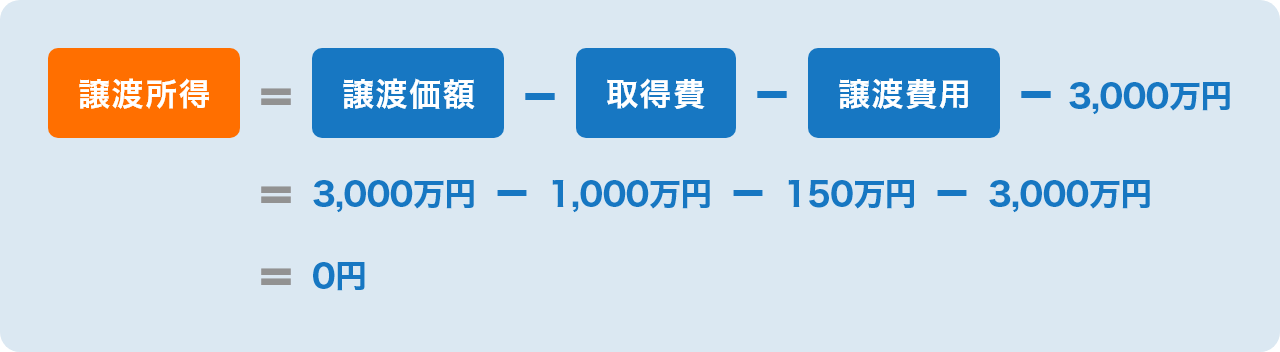

さらに、譲渡価額が3,000万円、取得費が1,000万円、譲渡費用が150万円の場合を計算してみます。

3,000万円の特別控除を適用した結果、譲渡所得がマイナスになるような場合、譲渡所得はゼロとされます。つまり、3,000万円の特別控除の適用により、所得税等は発生しないことになります。

尚、この特例は短期譲渡所得であっても、長期譲渡所得であっても適用することができるという点がポイントです。

実際、譲渡所得がプラスであっても、3,000万円の特別控除を適用した時点で、譲渡所得がゼロとなるケースはかなり多いはずです。実際に、多くの方がこの特例を活用しています。

ただし、3,000万円の特別控除は、以下の点に注意が必要です。

- 特定の親族や同族会社への譲渡は適用外となる。

- 特例の適用も3年に1度しか適用できない

譲渡益が出て、条件にも当てはまる場合は検討をしてみましょう。

参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」

所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

「譲渡所得の減額」ではなく「税率の軽減」が生じるお得な特例です。10年を超える期間、保有していたマイホームを売却した場合、「1-2.不動産の譲渡所得にかかる税率」で解説した長期譲渡所得の税率よりも、さらに下げることができます。

一つ前にご紹介した「3,000万円の特別控除」と併用できるため、まず3,000万円の特別控除によって譲渡所得を減額し、この特例によってさらに税率を軽減することが可能です。

「所有期間10年超のマイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の軽減税率の特例」が定める軽減税率は以下の通りです。

| 譲渡所得金額(※) | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |

|---|---|---|---|

| 6,000万円以下の部分 | 10% | 4% | 14% |

| 6,000万円超の部分 | 15% | 5% | 20% |

※3,000万円の特別控除の適用する場合は、適用後の金額になります。

・上記のほか、復興特別所得税として所得税の2.1%が徴収されます。

3,000万円の特別控除を適用した後の譲渡所得は、よほどのことがない限り、6,000万円以下になるでしょう。そのため、3,000万円の特別控除を適用しても譲渡所得がプラスの方は、所有期間が10年超であれば、税率も下がるという特例となります。

参考:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

特定の居住用財産の買換え特例

特定の居住用財産の買換え特例は、買い替えを前提としています(税法上、買い替えは「買換え」と表記しますので、以下より買換えと記載します)。

買換えとは、今のマイホームを売却し、新しいマイホームを購入することです。特定の居住用財産の買換え特例は、極めて単純です。

買換えで、今の家を売却した金額(譲渡価額)よりも、新しく購入した家の方が金額(取得価額)の方が高い場合、課税されないという特例になります。

| 買換え資産の関係 | 課税の有無 |

|---|---|

| 譲渡価額>取得価額 | 課税される |

| 譲渡価額≦取得価額 | 課税されない |

但し、特例の適用に当たっては、売却する居住用財産と、購入する居住用財産には以下のような要件が必要となります。

売却する居住用財産の要件

- 現に自分が住んでいる住宅で、居住期間が10年以上であるもの

- 以前に自分が住んでいた1の住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡されるもの

- 1や2の住宅及びその敷地

- 災害によって1の住宅が滅失した場合において、その住宅を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日におけ所有期間が10年を超えるその住宅の敷地

- 譲渡にかかる対価が1億円以下のもの

購入する居住用財産の要件

- 譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の12月31日までの間に居住用の住宅やその敷地を取得すること

- 譲渡資産を譲渡した年の翌年12月31日までの間に、取得した住宅を居住の用に供すること、または供する見込みであること

- 取得する住宅は、床面積が50m2以上であること

- 買換え資産が中古の耐火建築物である場合には、その中古耐火建築物が新築後25年以内であるか、または新耐震基準に適合することが証明されたものであるか、もしくは既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること

- 取得する敷地は、その面積が500m2以下であること

尚、「特定の居住用財産の買換え特例」を適用するか、「3,000万円の特別控除+軽減税率の特例」を適用するかは、ケースによって異なるため、実際に計算をしたうえで、有利な方を選択してください。

参考:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」

3-2.譲渡損が出た場合

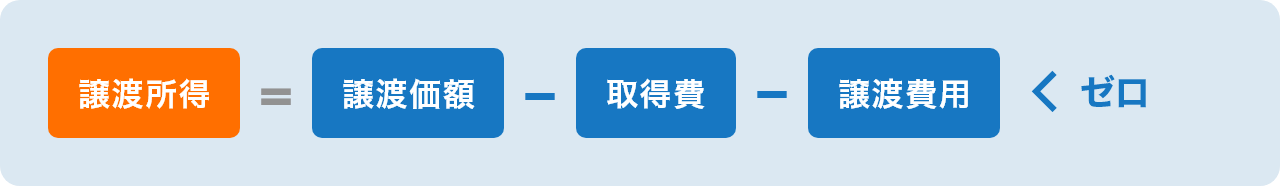

譲渡損が出た場合とは、譲渡所得がマイナスとなるケースのことを指します。

譲渡所得がマイナスの場合、そもそも売却による所得税等は発生しませんが、特例を使うことによって、給与所得等の他の所得で支払っていた所得税等の還付を受けることができます。

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

この特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が発生した場合、源泉徴収税額が戻ってくる特例です。

譲渡した年に発生した損失を翌年以後3年間にわたり、他の給与所得等と「損益通算」することができます。損益通算とはプラスの給与所得にマイナスの譲渡所得を合算し、全体の所得を下げる手続きのことです。

給与所得から譲渡所得の損失分がマイナスされることで、全体の所得が下がります。所得が下がることで、給与所得を前提に天引きされていた所得税が払い過ぎていることになり、払い過ぎた分を取り戻して還付を受けることができます。

この特例を受けるためには、まず買い替えを行うことが前提となっています。

特例の適用を受けるために、譲渡資産および買換え資産は以下の要件を満たす必要があります(買い替えでは、売却する資産を譲渡資産、購入する資産を買換え資産と呼びます)。

譲渡資産の定義

平成31年12月31日までの間に譲渡される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち、次の1から4のいずれかに該当するものであること

- 現に自分が住んでいる住宅

- 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの

- 1や2の住宅及びその敷地

- 災害によって滅失した1の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が5年を超えている住宅の敷地ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る。

買換え資産の定義

平成31年12月31日までの間に譲渡される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち、次の1から4のいずれかに該当するものであること

- 譲渡資産の譲渡した年の前年の1月1日から翌年12月31日までの間に取得される自己の居住用に供する家屋またはその敷地

- その家屋の居住部分の床面積が50m2以上であること

- その取得の日から取得した年の翌年の12月31日までの間に自己の居住の用に供すること、または供する見込みであること

- 繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換え資産に係る住宅借入金等(返済期間10年以上のローン契約等によるもの)の金額を有していること

その他、損益計算できる年は、給与や事業所得等の合計金額が3,000万円以下の年に限るという要件があります。

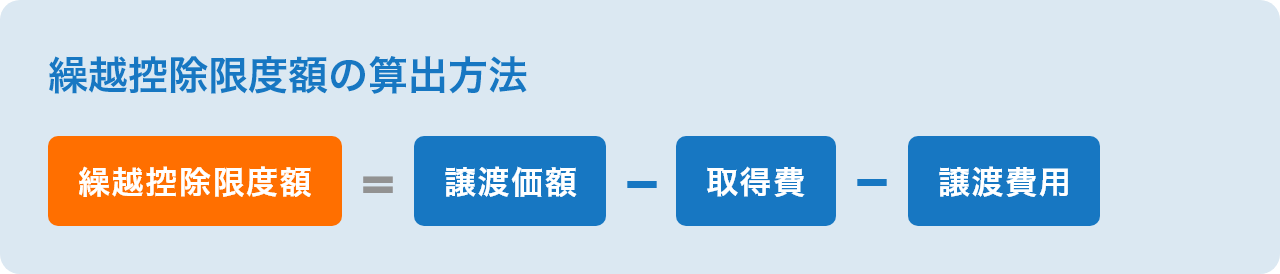

繰越控除できる限度額は、譲渡損失に該当します。

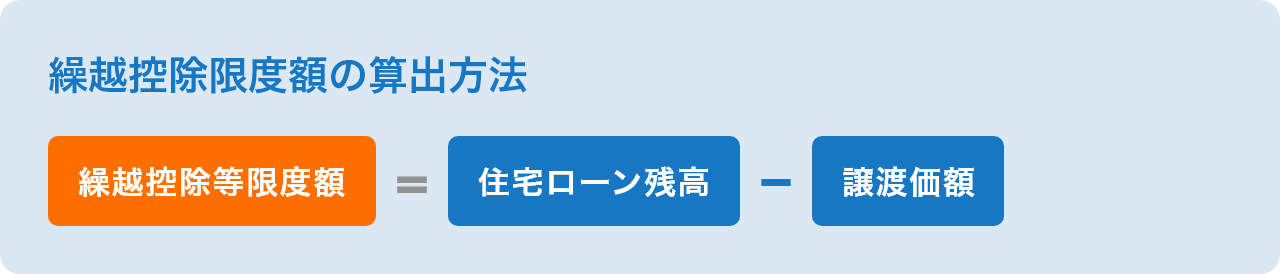

この特例の繰越控除限度額は、以下の式で表されます。

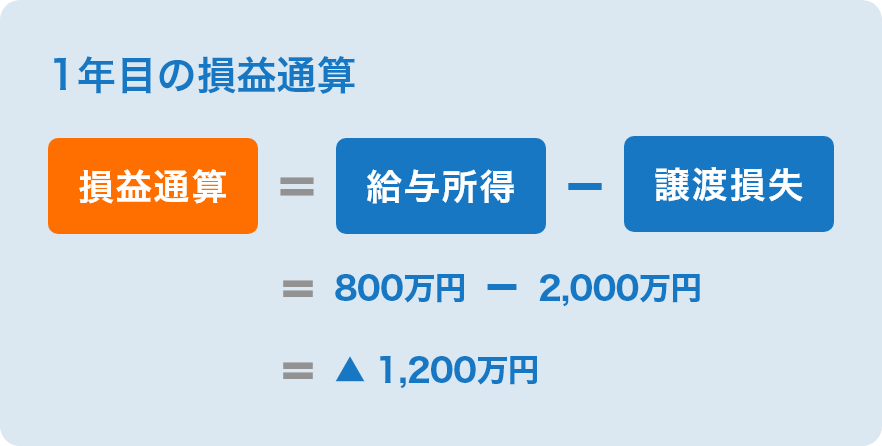

例えば、年収800万円のAさんが、マイホームを売却して▲2,000万円の譲渡損失を出してしまったとします。

Aさんの給与所得から天引きされた源泉徴収税額が約63万円と仮定します。すると、売却年度は、損益通算をすることによって、Aさんの所得は以下のようになります。

すると、Aさんは1年目の所得はマイナスとなるため、天引きで既に支払っていた源泉徴収税額の約63万円が満額で戻ってきます。

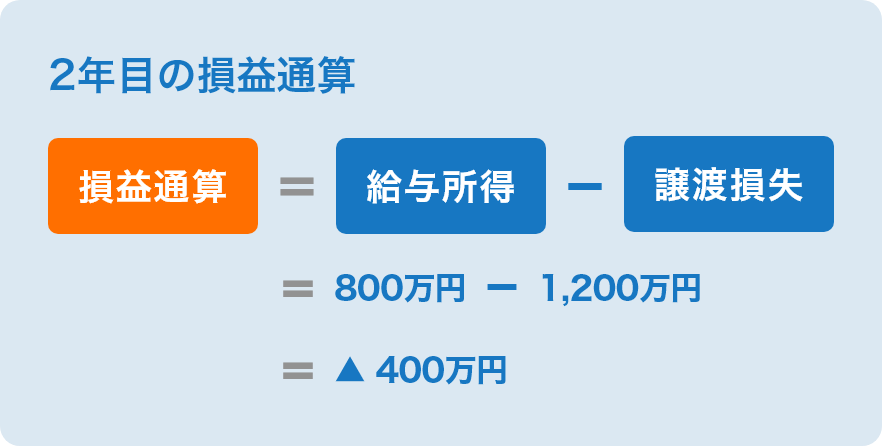

更に、控除しきれなかった損失は翌年も繰り越せます。繰越控除の計算は以下のようになります。

Aさんの2年目の所得もマイナスとなるため、天引きで既に支払っていた源泉徴収税額約63万円が、2年目も満額が戻ってきます。そして、3年目も400万円を給与所得から控除することができます。

控除しきれない損失は、売却の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することができます。

参考:国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」

住宅ローン控除との併用

また、本特例は買換えを前提としているため、新たに購入するマイホームで住宅ローンを利用する方も多いです。

住宅ローンを利用すると、住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除は所得税から所定の額が控除される制度です。

住宅ローン控除も所得税を節税してくれる特例ですが、この「買換えの損益通算及び繰越控除」特例を適用しても、住宅ローン控除を併用して利用することができます。

参考:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、前節で説明した特例とほぼ同じですが、買換えを要件としていない点が大きく異なります。

この特例も、譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価額を控除した残額を限度として、他の所得と損益通算及び3年間繰越控除ができます。この特例を適用するための譲渡資産の要件としては、以下の通りとなります。

譲渡資産の定義

平成31年12月31日までの間に譲渡される自己の居住の用に供する家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち、次の1から4のいずれかに該当するものであること

- 現に自分が住んでいる住宅

- 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもの

- 1や2の住宅及びその敷地

- 災害によって滅失した1の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が5年を超えている住宅の敷地ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る。

- その個人がその譲渡にかかる契約を締結した日の前日においてその譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額を有すること

- 繰越控除する各年分の合計所得金額が3,000万円以下であること 譲渡先が、その個人の配偶者その他特別の関係がある者ではないこと

しかし、この特例では、繰越控除できる限度額が、買換えの特例の場合と異なります。繰越控除等限度額は、以下の式で計算される額になります。

尚、「3.居住用財産を売却したときの5つの税金特例」で説明した全ての特例を適用するには、確定申告を行うことが必要です。

確定申告は売却した翌年の3月15日まで行う必要があります。通常、確定申告は譲渡所得が発生していなければ、行う必要がありません。しかし、「特例を適用するため」には必須です。確定申告は忘れないようにしましょう。

参考:国税庁「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」

不動産売却を成功させる秘訣は、複数の査定額を比較することです。

比較するには、不動産売却を得意とする不動産会社をカンタンに見つけることができる「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」の利用がおススメです。

「不動産売却 HOME4U」の一括査定サービスでは、エリアや間取りなど、簡単な情報を入力するだけで、不動産会社が自動で抽出される仕組みとなっています。

そのため、初めて不動産売却を行う方でも、適切な不動産会社に売却を依頼することができます。

不動産会社選びを失敗しないにも、「不動産売却 HOME4U」を利用してみましょう。

●「不動産売却 HOME4U」をおすすめする5つのポイント

- 一度の申込で最大6社の不動産会社に査定依頼が可能

- 大手から地元密着の不動産会社まで全国2,500社の不動産会社が参画

- 選んだ企業以外から連絡は来ないので安心して査定依頼することができます

- NTTデータグループが運営しているからセキュリティもバッチリ

- 遠方の不動産でも自宅に居ながら査定依頼ができる

4.不動産売却の税金対策で注意すべき点

実際に不動産を売却する際は、次に解説する点にお気をつけください。

4-1.併用できない税金控除がある

各種控除の特例は、適用を受けることで税金の額を減額することができます。しかし3,000万円の特別控除または特定の居住用財産の買換え特例は、住宅ローン控除の特例措置と併用できないなどといった状況が生じる場合にご注意ください。

住宅ローン控除とは、住宅ローンの残額の1%の金額が、その年の所得税から控除されるという特例です。年間最大で40万円の控除を10年間受けることができ、最大で400万円まで所得税が控除されます。

控除の特例の適用を検討している時は、どちらの制度を利用したほうがお得か確認したうえで控除を受ける特例を選んでください。

参考:国土交通省 すまい給付金サイト「住宅ローン減税制度の概要」

4-2.確定申告が必要となるケース

普段は給与からの源泉徴収で所得税の納付をされている方も、不動産売却によって20万円以上の課税所得が生じた場合は、所得税の確定申告が必要になります。利益が生じた際には、税金控除を受けるためにも、確定申告は必須です。

課税所得が20万円以下で確定申告が不要な場合も、譲渡損失が生じていて譲渡損失の損益通算を希望する場合は、確定申告をする必要があります。

譲渡益が出る場合、譲渡損が出る場合、いずれにしても税金面で損をしないために、確定申告は必要となると心得ておきましょう。確定申告の方法については「5.不動産売却後に確定申告を行う手順」をご参照ください。

4-3.相続した不動産の売却には他の税金が発生する

相続によって入手した不動産を売却には、相続税や名義変更のための税金が発生します。

相続した不動産を売却する前は、土地の売買が正当であることを証明するため、所有者を自己の名義にする必要があります。不動産の名義変更をする際は、不動産の価額の0.4%の金額(100円未満切り捨て)の登録免許税が課せられます。

売却するからと言って、相続税や名義変更を手続きがなくなるわけではありません。予期せぬ出費にならないように気を付けましょう。

5.不動産売却後に確定申告を行う手順

確定申告が必要になった場合の手続きの方法と、手続きの際に必要な書類について解説します。

5-1.確定申告の方法

確定申告は、書面の提出による申告と、ネット上で必要事項を記載する申告の2種類の方法があります。書面を提出する場合には、直接または郵送により書類を提出します。またインターネットを利用して申告する場合、「e-TAX」と呼ばれる国税電子申告・納税システムを利用します。

書面を税務署に提出する

ご自身が所在する地域の管轄の税務署に出向いて確定申告書を直接提出するのが、最も一般的な方法です。分からないことがあった場合は、窓口で税務署の職員に相談できます。

書面を郵送提出する

税務署に直接出向くのが難しい場合は、管轄の税務署に確定申告書を郵送することも可能です。必要な書類を準備して、郵送用の封筒に入れて送ってください。郵送の場合は消印の日付が提出期限に間に合っている必要があります。万が一書類の不備があると返送されてしまうため、間違いがないよう事前にチェックしてください。

e-TAXで提出する

自宅のパソコンやスマートフォンから、e-TAXを利用してインターネット上で電子申告が行えます。e-TAXを利用するには、マイナンバーカードを読み取る機材か、マイナポータルアプリに対応したスマートフォンがあると便利です。現在はマイナンバーカードがなくてもe-TAXでの申請が可能ですが、これはマイナンバーカードが普及するまでの暫定的なものとされているので注意しておいてください。

5-2.確定申告に必要な書類

確定申告書を行う際は、確定申告書と共に、確定申告の内容を証明する書類を提出する必要があります。申告期限に間に合うように、必要な書類はあらかじめ準備しておいてください。不動産売却を行った際に用意する必要がある書類は次のとおりです。

譲渡所得の内訳書【土地・建物用】

確定申告書B様式

確定申告書第三表(分離課税用)

不動産売買契約書

手数料等の領収書

不動産の登記簿謄本

不動産売却によって赤字が生じ、譲渡損失の損益通算及び繰越控除を行う場合は、次の書類を用意する必要があります。

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

6.不動産売却時の税金に関するよくある質問

不動産を売却した際の税金についてよくある質問には、次のようなものがあります。

6-1.土地と建物の売却における税金に違いはありますか?

質問の回答

土地のみの売買か、建物と一括して売買したかなどの取引内容の違いにより、課税金額に違いはありません。ただし、取引に関する手数料や諸費用については、取引の内容によって違いが生じます。

また、不動産を売却した時点で適用を受けられる特別控除も、建物の売却に関して適用される特例、土地の売却のみに適用される特例などがある場合があります。したがって、同じ取引金額でも、取引の内容によっては税金の額に違いが生じることがあります。

6-2.相続した土地を売却する場合の税金はどうなりますか?

質問の回答

土地の売却には譲渡所得税と印紙税が課せられます。譲渡所得税は土地の所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、税率が異なります。

5年以上保有していた場合の長期譲渡所得税率は15.315%(復興特別所得税2.1%含む)、住民税率が5%です。5年未満の場合は、短期譲渡所得税率30.63%(復興特別所得税2.1%含む)、住民税率9%の税金が課せられます。(※復興特別所得税は2037年まで課されます。)

ただし、5年の保有期間とは、土地を取得した日から、譲渡した年の1月1日までなので注意が必要です。譲渡所得を計算する際の不動産の取得費用は、被相続人が不動産の取得にかかった金額が適用されます。

相続によって取得した土地を3年10ヶ月以内に売却した場合、所得税の計算の際に、相続税申告時に納付した相続税の一部を譲渡所得の取得費に含めることができるため、税額を軽減できます。

譲渡所得税は計算シミュレーションしておくと安心です。詳しくは『譲渡所得税の計算方法は?ケースごとのシミュレーションで具体的に解説!』をご覧ください。

印紙税については、土地を売却した際の売買契約書に印紙を貼付して納付します。その額は契約金額によって決められています。詳しくは2-2.印紙税をご覧ください。

6-3.不動産の売却に消費税はかかりますか?

質問の回答

個人間の売買の場合、取引に関して消費税は課されません。ただし、不動産会社に仲介を依頼した場合の仲介手数料など、法人の行う手続き等の手数料には、消費税が課されます。

6-4.税金の納付時期はいつ?全て同じですか?

質問の回答

契約書を発行した際の印紙税や、登記を行った際に納付する登録免許税などは、いずれも手続きを行った際に税金の納付が完了しています。

所得税に関しては、不動産の売却で課税所得が発生した場合、翌年の期限までにご自身で確定申告を行い、納税を済ませる必要があります。

6-5.不動産売却した年の固定資産税や都市計画税はいくらになりますか?

質問の回答

年度の途中で不動産売却をした場合、固定資産税と都市計画税の請求は、その年の1月1日に不動産を所有していた方、つまり売主に届きます。そのため、引き渡し日から起算した都市計画税と固定資産税の清算金を買主から受け取っておく必要があります。売却の翌年、請書書が届いたら一括で支払いましょう。

まとめ

この記事では、不動産を売却したときに発生する税金について解説しました。不動産を売却して、譲渡所得がプラスの場合は、所得税等が課税されるのが原則です。その税率に関しては、所有期間が長いほどお得になります。

また、居住用財産を売却した場合には、節税や源泉徴収税額の還付等ができる5つの特例があります。マイホームは売却によって過剰な税金が発生しないよう配慮がなされています。

お得な税金の知識もしっかりと身につけて、損のない不動産の売却計画を進めてください。

売却後に新居の購入も考えている方は『不動産を購入するときにかかる税金』もご覧ください。

不動産会社へ査定を依頼する際は、不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)を利用すると便利です。

NTTデータグループが運営するHOME4Uは、全国から厳選した2,500以上の不動産会社と提携する査定サービスで、一度に最大6社にまとめて査定依頼ができます。

査定の比較が簡単になり、信頼できる不動産会社が見つかりやすくなります。

![[不動産売却]HOME4U[23年]国内初・日本最大級の不動産一括査定サイト/売却査定数 累計65万件[2024年11月現在]](/sell/img/h_site_logo.png)